Вандализация предметов личного благочестия - намеренная порча, уродование икон и крестов по политическим, мировоззренческим причинам, а также с целью извлечения выгоды.

Примерами политической мотивации может служить неоднократно зафиксированная стрельба по иконам, осуществлявшаяся немецкими войсками в период Великой Отечественной войны - порча и уничтожение народных святынь как вспомогательный метод психологического подавления противника, либо метод обесценивания святынь противника для "воспитания" собственных солдат, либо просто для развлечения.

Мировоззренческие причины, пересечкающиеся по своей сути с политической мотивацией - агрессивное богоборчество, распространившеся с началом Совесткой власти. Иконоклазм на государственном и бытовом уровне процветал в первые годы большевистской власти и в последующее время, вплоть до последней трети 20-го века. Известно, например, о массовых изъятиях меднолитых икон в переплавку; имеются свидетельства об отправке из Уральского региона 4 вагонов (!) медного литья на металлургические комбинаты страны. Государственное и бытовое иконоборчество затихает к 1970-м годам, иконы начниают цениться среди коллекционеров, становятся предметом академических исследований (что не препятствует случаям "частного", единоличного богоборчества, когда икону "в наказание" могли использовать в качестве подставки, набойки на каблук, вырезать из неё заготовки для дефицитных метизов, и так далее).

Вандализация предметов личного благочестия с целью наживы распространилась с ростом интереса к собирательству, коллекционированию медного литья. Известно, что утратившие свои кондиции, замоленные иконы и складни невысоко оцениваются рынком; зачастую в этом случае владелец разрезает предмет на несколько частей, встраивает их в подобие ставротеки, производит манипуляции по "состариванию", и продаёт в качестве аутентичного памятника. Наиболее подвержены таким манипуляциям Большие Праздничные Створы; складень, состоящий из 20 икон - предприимчивый владелец распиливает его на 20 составляющих, и реализует, встроив в псевдоставротеку, 20 оригинальных предметов, получая несколько сотен процентов прибыли и более. Отмечены примеры вандализации икон, частично пострадавших от пожара или деформированных иным образом: если центральная часть (поле иконы с основным изображением) оказалась нетронутой, она вырезается и посупает в продажу как самостоятельная . Если, напротив, пострадал центр, но сохранились клейма-медальоны с изображениями святых - вырезаются они, и также поступают в продажу с выдуманной "легендой".

К намеренной вандализации мы не относим традиционные способы крепления икон и крестов, использовавшиеся в деревенских домах, над воротами, в крестах-голбецах, и так далее - прибивание иконы гвоздями. Несмотря на появление уроодующего отверстия или нескольких отверстий, отношение к данной иконе оставалось почтительным.

Расстрелянная немецкими оккупантами икона Спас Благое Молчание, Владимирская обл.

Икона Похвала Богородицы из состава Больших Праздничных Створ, использовавшаяся в качестве набойки на каблук:

Звезда, выпиленная из двухвершковой иконы Никола Чудотворец (Никейское чудо):

Варламовы -

Верещагинское (Сивинское) литьё - гетерогенная группа меднолитых предметов личного благочестия, объединяемая по признаку географического происхождения: Верещагинский р-н Пермского края.

По данным Л.Ф. Коржавкиной*, "... в Верещагинском районе у старообрядцев до сих пор отливаются по старым поморским образцам медные довольно грубые иконы без эмали...".

Ввиду отсутствия свидетельств о наличии в Пермском крае в 18-19 вв. собственных мастеров-знаменщиков, способных создать аутентичные иконы-матки местного производства, а также ввиду отсутствия примеров подобных икон-маток или прямых переливков с них, имеет смысл рассматривать две версии происхождения В. л.: переливки с поморских или переливки с московских образцов.

Изначальной версией происхождения В. л. долгое время считалось, что оно - суть переливки с поморских образцов, дошедших до Урала, однако стоит рассмотреть и версию о том, что В. л. осуществлялось не только и даже не столько с поморских, сколько с более поздних московских образцов.

Известные на данный момент образцы литья, условно объединяемые в группу "Верещагинское", характеризуются следующими, порой взаимоисключающими признаками - кроме первого, географического:

- происхождение из географической области, условно ограниченной Верещагинским р-ном Пермского края, или шире - Пермским краем в целом;

- отливка имеет явные или опосредованные признаки поморского происхождения;

- отливка тонкая, 1,5-2 мм толщиной;

- состав сплава позволяет относить предметы В. л. к т. наз. "красномедным" иконам - предметам, цвет поверхности которых говорит о высоком содержании меди в сплаве;

- отсутствие эмали;

- часто отмечаются достаточно грубые дефекты литья - сквозные непроливы, выкрашивания формы и пр.;

- оглавия икон не просверлены и малофункциональны

- отливка имеет явные или опосредованные признаки московского происхождения;

- отливка достаточно толстая, 2,5 - 4 мм толщиной;

- состав сплава не позволяет относить предмет к "красномедным" иконам: отливка желтоватого цвете, что свидетельствует о невысоком содержании меди в сплаве;

- литьё достаточно грубое.

Эти два массива предметов личного благочестия могли производится в разных мастерских или даже в разных литейных центрах (в пределах Верещагинсого р-на или шире - Пермского края).

В упомянутой статье Л.Ф. Коржавкина пишет о том, что: "В настоящее время в Северном Прикамье, по сообщению к. и. н., доц. Пермского университета, этнографа Г. Н. Чагина, имеются старообрядческие поморские общины, часовенные и беглопоповские. [...] В нынешнем Усольском районе были одни беглопоповцы. Они сохранились и ныне в небольшом количестве в Лысьве и самом Усолье. Г. Н. Чагин сообщил также, что о местном литье образков и складней сведений в литературе нет, молчат письменные источники. Однако ему доводилось встречать людей из старообрядцев, отливавших иконы и кресты еще в 30-х годах [20-го века - Меднолит]. Литье было у поморов в Верещагинском и Сивинском районах, а также в районе, соседствующем с Удмуртией".

Возможно, в дальнейшем правильнее будет называть все отливки данного региона, характеризуемые приведённым выше набором противоречивых признаков, "Пермским литьем".

Примеры красномедных икон из Пермского края:

*Л. Ф. Коржавкина. Коллекция меднолитой пластики Березниковского музея Пермской области // Русское медное литьё, т. 2, сборник статей, М., 1993, стр. 82-84

Вериги —

Верижный крест —

Виноградная лоза — декоративный элемент, тип орнаментировки рамок и полей меднолитых икон крупных размеров. Разработан и воплощён в конце 18 века.

Символическое значение В. л., вероятно, отсылает к словам Христа: "Я есмь лоза, а вы – ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего” (Иоанн, 15:5).

Помимо символического значения и чисто эстетической составляющей, В. л. является и конструктивным элементом, выполняя функцию удержания эмалей; заполняет собой открытые пространства поверхности металла.

Термин распространён в академической и коллекционерской среде.

Примеры В. л. на рамках трёхвершковых богородичных икон 19 века:

Примеры В. л. на полях икон (трёхвершковая богородичная и крупные деисусные складни) 19 века:

См. также: Растительный орнамент, Геометрический орнамент.

Витой шнур - декоративный литой элемент обрамления многих типов меднолитых икон и крестов. Располагался по периметру, формируя условный "ковчег"; внутреннее пространство предмета, зачастую отделяя его от наружной рамки. Термин используется в академической и коллекционерской среде.

В. ш. на иконах 19 века:

Сочетание витого и рубчатого шнура на иконах 18 - 19 века:

См. также: Рубчатый шнур, Рубчатый орнамент.

Владельческое клеймо (клеймо коллекционера) — знак, нанесённый механическим способом на предмет личного благочестия с целью идентификации частной коллекции. Обычно представляет собой аббревиатуру (ФИО) или специальный знак, разработанный коллекционером для мечения предметов своей коллекции. В. к., помимо прямого указания на коллекцию того или иного собирателя, может быть полезно для идентификации предмета при его краже из собрания. Обычно проставляется на оборотной стороне предмета.

Икона из собрания современного коллекционере О. Тетеря и увеличенный фрагмент клейма на ней:

См. также: Владельческая подпись, Клеймо ударное.

Владельческая подпись - надпись, нанесенная механическим способом на икону с целью идентификации её владельца. Обычно представляет собой инициалы с точками: "А. П.", "И. Д.", и так далее. Появлению владельческих подписей мы обязаны, скорее всего, отхожему промыслу - сезонным работам, на которые отправлялись из родных мест в другие регионы страны многолюдные артели работников разных специальностей.

Меднолитые иконы известны также под названием "путные", "путевые иконы", а складни - под термином "походный иконостас"; их брали с собой в путь, в паломничество ко святым местам, или на отхожий промысел, при этом, при известной унификации икон, их можно было перепутать с иконой товарища, со-путника - во избежание этого на обратной стороне икон и вырезались или наносились керном инициалы.

Одной из возможных побудительных причин может являться нанесение В.П. на предметы личного благочестия, переданные в моленную на длительный срок; также для идентификации в дальнейшем их владельцев. Не исключены и иные побудительные причины нанесения В.П.

Зачастую владельческая подпись сочеталась с нанесением даты (года).

См.: Кернение.

Пример владельческой подписи на киотном кресте, нанесённой методом кернения:

Пример сложной владельческой подписи с датировкой, створка складня:

Примеры кернёных владельческих подписей-инициалов:

В. п. с указанием фамилии владельца (Пётр Чудинов) и географической привязкой (г. Очёр Пермского края):

Влахернитисса -

Воронежские панагийки - тип дукача, получивший распространение среди украинского населения Воронежской губернии с 30-х годов ХIХ века. Характеризуются ажурной накладкой на медальоне, украшенной "драгоценными" камнями. К оглавию крепился подвес, также богато украшенный стеклянными вставками, имитирующими рубины и изумруды.

Впервые описаны Н.И. Лебедевым, научным сотрудником Этнографического Музея, в 1910 году.

Наиболее частые изображения на В. п. - религиозного содержания (Тайная Вечеря, Распятие Христово, и т. д.), а также - изображения российских императриц (Елизавета, Екатерина Великая), рублёвых монет, и пр.

В. п. из числа собранных Н.И. Лебедевым в ходе НИР в Воронежской и Курской губерниях. Данный экз. происходит из слободы Ново-Белая Богучарского уезда Воронежской губернии:

Воронение - окончательная стадия доводки меднолитого изделия перед отправкой в продажу; технологическая стадия, следующая за гантанием. В. (полирование) производилось посредством стального воронила (полировника), хорошо отполированного до блеска. Полируются (воронятся) гладкие места: кромки изделия, венец и каймы. Кресты нательные не подвергались В. в том случае, когда на поверхности имелась эмаль.

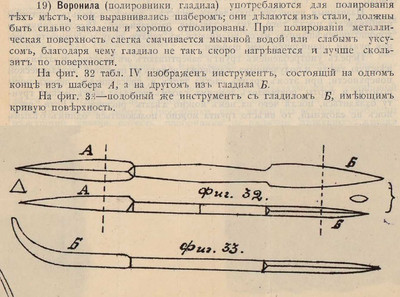

Воронило - ручной инструмент для полирования поверхностей; использовался для финальной обработки поверхностей рамки, ковчега и поля икон. Удлиннённый инструмент с закалённым стальным окончанием, которое могло иметь разную форму (шар, овал, плоскость), в зависимости от производимой операции и формы обрабатываемой поверхности. (При работе с драгметаллами В. использовалось для плакирования предметов серебром и золотом; т. наз. способ отделки "оплавленным" или "накладным" серебром и золотом. Стадии процесса: облужение основы - наложение серебряной или золотой фольги - прогрев и припаивание - разглаживание при помощи В. Способ был широко распространен, напр, в 1829 г. на первой ювелирной выставке в России были представлены в т. ч. изделия, покрытые драг. металлами по данной технологии).

На качественных отливках места, по которым мастер проходил В., всегда выглажены, эти же места на аналогичных иконах уральского литья - шершавые и необработанные. Деревенские литейки Центральной России, редко производившие товар высокого качества, также не в полной мере использовали В., если использовали его вообще. Зачастую на рамках икон, подвергшихся обработке В. остаётся характерная волнистость.

В кустарных мастерских вероятнее всего использовались В. собственного изготовления, в крупных литейках - произведённые промышленным способом для нужд мастеров-ювелиров.

Кустарно и фабрично изготовленные воронила.

Воротничок - (от: воротиться, возвращаться) обиходное название вершковой иконы, которую брали с собой в дорогу, чтобы благополучно вернуться домой. Вероятно, именно В. и полувершковые иконы были наиболее частыми спутниками путешествующих - ввиду малости размера и связанного с этим удобства при переноске.

См.: Владельческая подпись, Обиходные названия предметов личного благочестия.

Впайка - составная икона; центральная часть с изображением вставлена в рамку и после этого отлита; имеются явно видные следы средней части на обороте или части изображения от изначальной иконы, из которой была вырезана средняя часть - элементы нимбов, декора, и т. п. В. делались по типу конструктора, одним из двух способов, распространённость которых пока неизвестна.

1. В двух матках делалось две восковых модели. Из модели с рамкой вырезался средник, и на его место вставлялась вторая восковая модель обрезанная по размеру. Шов замазывался воском.

При этом на рамке могли оставаться остатки прежнего центрального изображения (напр., части нимбов), а в средник попадать часть рамки от использованной для него восковой модели. Если иконка выбранная в качестве средника оказывалась меньше рамки, свободное поле просто заполнялось воском.

Изначальная модель - икона Богоматерь Смоленская; на последующих видны остатки верхней части нимба:

Но чаще всего, иконка, выбранная для средника, почти идеально подходила к рамке по размерам, и следы соединения видны только на обороте, т. к. рамки делались под стандартный размер иконок. Но вероятнее всего имелись наборы, включавшие в себя матку для рамки и набор средников к ней, сделанных по размеру.

Т. обр. мастер мог легко компоновать любые сюжеты со стандартными рамками.

Таким же способом, путем простого соединения восковых моделей, очевидно, отливалось большинство т. наз. спаек; это доказывается тем, что в большинстве спаек, как и во впайках, иконки, шов и рамки состоят из одного металла. В швах часто видна фактура воска, налепы и подмазки.

2. В. изготавливались из уже отлитых предметов (в бронзе) которые собирали и спаивали оловом, а после с этой заготовки делали слепки и с них отливали цельнолитые. Косвенно это доказывается многочисленными примерами "припаянных" оглавий - на оборотах почти всегда (там, где поверхность не обработана) видно что припой был в виде характерной для оловянных работ. Помимо этого, олово прощу в обработке, чем латунь, им легче вычищать и выравнивать поля.

Пример В. с остатками декора изначальных икон:

Пример обратных сторон икон-впаек:

Примеры икон-впаек "Богоматерь всех скорбящих радость":

См. также: Замствования на иконах и складнях.

Выговское общежительство, Выг - ......................... в 1854 г. наравне с закрытием в Москве Никольского Рогожского храма, правительством Николая Первого были разгромлены все Иргизские монастыри, а Выговская обитель силами специальной военной команды «была безжалостно разрушена до основания и все ее бесценные сокровища разграблены и просто уничтожены»..........................

Выговское литьё -

Выпилок - механическое выделение части сюжета иконы или складня методом выпиливания. Причины создания В.:

1. Сохранение части предмета, получившего сильные механические повреждения, напр., в пожаре.

2. Введение в заблуждение покупателя. Зачастую В. предлагается к продаже в качестве "неизвестного извода", при этом иногда встречаются В. с оглавием, сформированном из части сюжета, оставшегося на "материнской" иконе-заготовке.

3. Выпиливающему понадобилась именно эта часть сюжета "материнской" иконы-заготовки; как наиболее почитаемая им, любимая, и т. д.

Наиболее часто встречающиеся В. - любая из 20 икон, составляющих Большие Праздничные Створы, любая из 12 икон, составляющих складень Праздники-квадрат, центральные створки богородичных складней.

При создании новых изводов выпиливание сюжетов или орнаментов можно расценивать как заимствование, извлечение с дальнейшим составлением, однако это замечание можно отнести только к периоду производства до 1917 года.

Примеры В. из крупноформатных икон 18 века Спас Благое Молчание и Тихвинская икона Богородицы. Выпиливанию и формированию оглавия из окружающего металла подверглись клейма-медальоны из рамок икон:

См. также: Вандализация предметов личного благочестия, Заимствования на иконах и складнях.

Вырубка — технологическая операция, совмещённая с прессовым штампованием на листе металла при изготовлении предметов личного благочестия. Вырубание производится с помощью инструмента с режущей кромкой.

Пластина металла с контурами крестов, после В.,. 19 век:

См. также: Штамповка.